“Estos buenos hombres —dijo el detenido, y añadió apresuradamente— ,hegémono, nunca han estudiado nada y no han comprendido lo que yo decía. Empiezo a temer que esta confusión va a durar mucho tiempo…”

Joshuá Ga-Nozri (El maestro y Margarita)

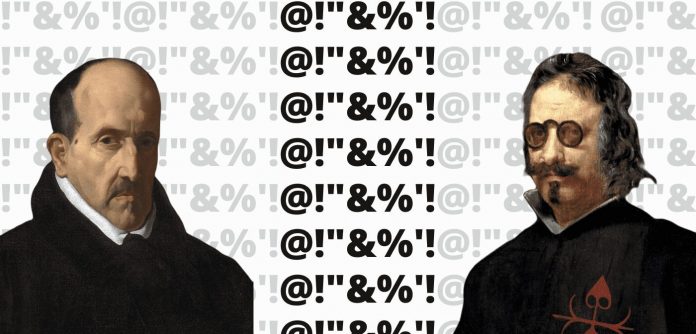

Estamos por allí del año 1603 en Valladolid, España. La Cortes se acaban de mudar a aquella ciudad, dónde además coinciden dos de los grandes poetas del Barroco español por todos conocidos (massea de nombre): Luis de Góngora (Córdoba 1561) y 19 años más joven Francisco de Quevedo (Madrid, 1580). Quienes protagonizaron una de las batallas líricas más épicas de la historia.

Todo comenzó cuando aparecieron unos versos en contra de Luis de Góngora que parodiaban su obra, firmados con el seudónimo de Miguel de Musa, atacando su estilo cultista. Aunque creo que nunca se supo a ciencia cierta quien fue Miguel de Musa, el cordobés se calentó y estando seguro que se trataba de Pancho de Quevedo le respondió con otro poema ofensivo.

Dado este primer “intercambio”, fuese Quevedo, Miguel de Musa o no, el trompo estaba cantado. Así que el madrileño no tardó en responder con el ya clásico soneto, Contra Don Luis de Góngora:

“Este cíclope, no siciliano,

del microcosmo sí, orbe postrero;

esta antípoda faz, cuyo hemisfero

zona divide en término italiano;

[…]

éste, en quien hoy los pedos son sirenas,

éste es el culo, en Góngora y en culto,

que un bujarrón le conociera apenas.”

En quien hoy los pedos son sirenas, escribe Quevedo, con lo que se trata de evidenciar el estilismo exagerado de Güicho. A lo que éste respondió, en la que quizás será la mejor batalla de rap de estilo libre (freestyle dicen los gringos), con los siguientes versos:

“Musa que sopla y no inspira

y sabe que es lo traidor

poner los dedos mejor

en mi bolsa que en su lira,

no es de Apolo, que es mentira.”

Musa que sopla y no inspira, eso si duele. El madrileño resintió el volado de derecha y arremetió contra la nariz del canónico; no sólo por algún un posible defecto físico-estético —según la convención de belleza—, sino que principalmente por relacionarlo con una posible condición de judio, por ser la nariz de Góngora característica de esos rasgos étnicos, en una época en la que ser judio en España era terrible y por lo mismo muy ofensivo:

“Yo te untaré mis obras con tocino

porque no me las muerdas, Gongorilla,

perro de los ingenios de Castilla,

docto en pullas, cual mozo de camino;

apenas hombre, sacerdote indino,

que aprendiste sin cristus la cartilla;

chocarrero de Córdoba y Sevilla,

y en la Corte bufón a lo divino.

¿Por qué censuras tú la lengua griega

siendo sólo rabí de la judía,

cosa que tu nariz aun no lo niega?”

Y en la Corte bufón de lo divino, le achaca Quevedo, refiriéndose a que Góngora, que pretendía un alto cargo en las recién mudadas cortes y que, de hecho, por eso se va para Valladolid, quizás pecaba de zalamería y servilismo ante la realeza.

A lo que Góngora respondió, atacando los pies del madrileño y calificándolo de ignorante (musa que no inspira), diciendo que pretendía escribir un poema en griego cuando no conocía esa lengua:

“Anacreonte español, no hay quien os tope,

Que no diga con mucha cortesía,

Que ya que vuestros pies son de elegía,

Que vuestras suavidades son de arrope.

[…]

Con cuidado especial vuestros antojos

Dicen que quieren traducir al griego,

No habiéndolo mirado vuestros ojos.

Prestádselos un rato a mi ojo ciego,

Porque a luz saque ciertos versos flojos,

Y entenderéis cualquier gregüesco luego.”

Prestádselos a mi ojo ciego me suena que es como decir que hasta con una mano amarrada te rompo tu ma…íz ¿no? Se pasan de veras.

La principal razón de la enriquecedora y artística rencilla, poético pleito, eran las corrientes estéticas a la que cada uno se adscribía: Góngora se afiliaba, e incluso hay quien dice que inauguraba, el culteranismo. Se concentraba en la forma y la complejidad de la escritura. “Huye de la expresión fácil, no por amor a lo culto, con ser un espíritu cultivadísimo, no por odio al vulgo espeso, con tenerlo en grado sumo, sino por una preocupación de andamiaje que haga la obra resistente al tiempo.” dice Garcia Lorca.

La poesía de Góngora es complicada, no fácil de leer y algunas veces, si no se tienen los conocimientos suficientes de los clásicos, se convierte en ininteligible. Le gusta el uso de la metáfora, de la metáfora sobre la metáfora, emplea un lenguaje muy culto, palabras para muchos poco comunes, para otros incluso desconocidas, recurre a los clásicos griegos y latinos en sus metáforas como si todos los domináramos.

Y eso es lo que más le enca…nija a Quevedo, que de mamón y homosexual no lo bajaba. Quevedo era conceptista: se concentraba en el contenido por encima de la forma, buscaba originalidad y jugar con las palabras.

La verdad es que esta polémica, más allá de la anécdota, pareciera no tener la mayor relevancia, pero si nos ponemos a pensar un poco más a fondo, dándole la correcta dimensión a las causas de la rivalidad, es posible que encontremos una disertación más profunda que redunda en el empobrecimiento progresivo e histórico del lenguaje y su relación directa con la gentrificación del arte en general. Estrategias perversas y milenarias de privatización de lo bello, más allá de cualquier convención.

Dentro del pleito Quevedo escribió el siguiente poema que se llama Receta para hacer Soledades, Soledades es una de las obras más representativas de Góngora:

“Quien quisiere ser culto en sólo un día,

la jeri (aprenderá) gonza siguiente:

fulgores, arrogar, joven, presiente,

candor, construye, métrica armonía;

poco, mucho, si no, purpuracía,

neutralidad, conculca, erige, mente,

pulsa, ostenta, librar, adolescente,

señas traslada, pira, frustra, arpía;

cede, impide, cisuras, petulante,

palestra, liba, meta, argento, alterna,

si bien disuelve émulo canoro.

Use mucho de líquido y de errante,

su poco de nocturno y de caverna,

anden listos livor, adunco y poro…”

Como se puede observar, Quevedo ser burla del lenguaje, de la jerigonza utilizada por Luis de Góngora en su poesía vanguardista para la época. Trata de ridiculizar el uso, quizás para él exagerado, de palabras poco comunes en su obra.

Saltemos 3 siglos, estamos ahora en 1930, otro gran poeta español Federico García Lorca analiza de pasadita está situación en su alocución titulada La imagen poética de Don Luis de Góngora (la leída en la Habana) y dice lo siguiente:

“¡Qué gran fiesta de color y música para el idioma castellano! Esta es la jerigonza de don Luis de Góngora y Argote. Si Quevedo viera el gran elogio que hace de su enemigo, se retiraría con su espesa y ardiente melancolía a los desiertos castellanos de la Torre de Juan Abad. Más que a Cervantes, se puede llamar al poeta padre de nuestro idioma, y, sin embargo, hasta este año la Academia Española no lo ha declarado autoridad de la Lengua.”

Hay que decir, para poner todo en el debido contexto, que Lorca era un burgués con franca tendencia al clasismo y elitismo, a pesar de simpatizar con causas revolucionarias. Federico agrega, en otra ocasión que los poemas de Góngora no son para todos, sino que para los iniciados. “El poema huía de la plaza pública y se refugiaba en las cámaras, como instrumento que muy pocos pueden pulsar…”

Este análisis de Lorca, en el que en resumen atribuye a Góngora, más allá de una pretendida pedantería o no —que es muy probable que mucho había de eso—, una labor de defensa, diversificación y rescate de la lengua, incluso de enriquecimiento de la misma: Fiesta de color y música para el idioma castellano.

Avancemos un siglo más, estamos en el 2025, cuatro siglos después de Góngora y Quevedo nos encontramos en una crisis de la lengua terrible, en la que, de las más de 90,000 palabras que integran la riquísima lengua española o castellana, sólo utilizamos de 1000 a 2000, es decir, que usamos menos del 2% del universo de palabras que podríamos utilizar.

Esta dramática situación no sólo repercute en la comunicación, también afecta el entendimiento, la consciencia, nuestra existencia. No es únicamente una cuestión estética como plateaba en su día Quevedo, es también una crisis epistemológica y si me apuran hasta ontológica: aquello que no se nombra no existe.

Saussure decía, en el marco de su teoría sobre la arbitrariedad del lenguaje, que somos nosotros los que le damos existencia a cada uno de los elementos que componen nuestras vidas al nombrarlos. Somos nosotros los que delimitamos el mundo “nuestra realidad” mediante las palabras. Convirtiéndose, la lengua, no sólo en un medio para comunicar el pensamiento, sino que en el medio que determina el pensamiento. Pensemos por ejemplo en la palabra “terrorismo”, terrorismo es una palabra mañosa, cargada de ideología que determina la forma en que la hegemonía quiere que pensemos: casualmente el terrorismo se actualiza, la mayoría de las veces, cuando, por ejemplo, un musulmán atenta contra gente blanca, pero si es al revés, si un blanco es el que atenta contra mulsumanes, ya no es terrorismo, es cualquier otra cosa, pero no terrorismo. Si Hamas secuestra a más de 100 personas es terrorismo, pero si el ejercito israelita mata a más de 17,000 niños es guerra contra el terrorismo. Ahora la palabra “antisemita” esta cargada de ideología y está tomando otra connotación, a partir de hace poco antisemita es cualquier persona que se oponga al genocidio en Palestina, ósea que si sales a una manifestación en contra del genocidio contra el pueblo palestino eres comparable a un nazi. Un último ejemplo, el gobierno mexicano está llamando xenofobia a las manifestaciones contra la invasión neocolonialista gringa que se está dando en el país, a la lucha de resistencia contra la neocolonización de los blancos.

Pero volviendo al asunto principal, no sólo estamos perdiendo palabras, sino consciencia, conocimiento, experiencia, tradiciones, sensaciones, momentos, seres, entes. Verbigracia hoy en día no sólo no entendemos a Góngora, ni siquiera entendemos a Quevedo. Nos hemos perdido de dos de los mejores poetas de la historia universal de la literatura, una experiencia que en sí misma es una fruición y que ha quedado fuera de nuestro alcance. Estamos dejando de vivir conforme seguimos empobreciendo la lengua. Los pueblos originarios que se han visto obligados a renunciar a su lengua y que sin embargo resisten y han resistido a todo, es porque entienden que en la medida que su lengua se pierda, su cultura se muere. El lenguaje está directamente relacionado con la cultura, a menor lenguaje, menor cultura, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Aclarar que no estoy hablando de las transformaciones naturales del lenguaje propias de la dinámica social y la evolución de la humanidad. No hablo de una transición o metamorfosis cultural propia del paso del tiempo, de la dinámica de las sociedad y de la bendita modernidad que necesariamente redunda en el lenguaje, NO. Aquí de lo que yo quiero hablar es de un empobrecimiento cuantitativo de la lengua. No estoy hablando de calidad sino de cantidad, no estoy diciendo que la palabras eran más bonitas o mejores antes, a lo que me refiero es a que ha habido una reducción cuantitativa del vocabulario.

Hay quienes/quien defienden(mos) —quizás me incluya, la verdad es que escribo esto en un mar de dudas porque el dilema no es fácil de resolver—, la utilización de un lenguaje sencillo en nuestros escritos y comunicaciones, sobre todo cuando están pensadas para exponerse a un público, tratando de ser lo más inclusivos posible. Esto se hace con la intención de no aburguesar, elitizar, gentrificar, la lectura del texto de que se trata. De alguna manera tratar de democratizarlo:

simplificación del lenguaje = democratización de la literatura

Lo anterior, la democratización de la literatura, es más que entendible y casi redunda en lo necesario, pero aquí es donde nos enfrentamos al dilema existencial fundado accidentalmente por Góngora y Quevedo, ya que la democratización de la literatura, conforme a lo que he tratado de explicar, entrañaría obligatoriamente el empobrecimiento lexicológico de la lengua, porque utilizar un lenguaje más sencillo es utilizar menos palabras, circunscribirse a las 1000 o 2000 palabras que todos sabemos, o medio sabemos, que significan.

Ya no estamos hablando de utilizar metáforas complicadas, de las que para desentrañarlas te debes de saber todas las tragedias griegas, eso ya olvídenlo, eso hoy en día está perdido, es ininteligible e irrecuperable, de hecho, que yo sepa, la poesía en los términos en la que fue creada, con esa métrica tan estricta, ya casi no se práctica, menos se lee. No, aquí estamos en la situación en la que ya nos olvidamos de hacer alusión a teorías filosóficas o referencias literarias para acompañar un texto, eso, insisto, ya se perdió, lo que nos queda por recuperar es la utilización de más palabras o al menos no seguir retrocediendo en el uso de las 2000 que nos quedan.

Ahora ya escribimos con puras caritas (emoticones), no se si viva para leer el primer poema escrito en emoticón, tendrá la ventaja de ser universalmente entendido. Hay investigaciones que señalan el reclutamiento de jovenes para el narco utilizando “emojis” o por allí oí que la DEA descifró unos códigos a base de estas caritas con las que se comunicaban estas organizaciones delictivas. Con este panorama, el arte, la literatura en particular, no tarde en reducirse a la utilización de estos elementos digitales.

La otra opción en el dilema existencia planteado es la gongorina, que redundará necesariamente en la elaboración de textos con un lenguaje más elevado, más rico en palabras y, por lo mismo, más complicado. Lo que muy probablemente los va a aburguesar, gentrificar. A menos que existiese una voluntad de aprender, es la única salida para evitar la elitización de la literatura bajo esta formula.

Enriquecimiento del lenguaje + voluntad de aprender = democratización de la literatura

En esta segunda opción en lugar de voluntad de aprender podríamos poner la variable: educación o formación, pero ésta depende del Estado o de un agente externo y todos sabemos que el Estado lo que menos quiere es educarnos y menos en cuestiones artísticas a las que el capitalismo les ve poca productividad en sus términos utilitarios. Estado y el Capital son los más felices en la estrategia de empobrecimiento del lenguaje y gentrificación del arte. Por eso prefiero involucrar un elemento que depende de nosotros mismos: la voluntad de aprender, que puede aludir un poco, creo que no sería del todo equivocado, a la voluntad de poder de Nietzsche.

Pero esta voluntad de aprender también entraña muchos problemas, algunos personales, de falta de deseo o motivación, pero otros son sistemáticos. La verdad es que las mayorías, el pópulo, la raza, ya no queremos leer, ora si nos ponen un texto con más de las 2000 palabras que venimos manejando, olvídalo, mejor me regreso a mi tik tok o al face, según la generación en la que nos encontremos, donde aprendo más de todo y sin leer ni utilizar ni las 2000 palabras que todavía entiendo. Como dijo el otro, benditas redes sociales.

Las causas sistemáticas o estructurales que hacen difícil fiarnos de la vigencia de la voluntad generalizada del pueblo a aprender son varias, pero me gustaría enumerar algunas:

1. La rutina del capitalismo: La jornada que el capitalismo exige para que un trabajador o aspiracionista (de cualquier estrato) pueda conseguir los ingresos necesarios para subsistir o satisfacer las ambiciones que el mismo capitalismo vende, no sólo como deseables sino necesarias para la felicidad, es infame, exagerada y absorbente. En el capitalismo, esté uno en la posición económica en la que esté, siempre va a querer tener más, siempre, el apetito capitalista es insaciable. De tal forma que cuando uno llega a su casa —sin meternos en desigualdades ni clases sociales—, regresa agotado y lo único que quiere, si ya comió, es ver el face o dormir, si acaso las noticias manipuladoras del horario estelar de la televisión o una serie de Netflix que sigue vendiendo los mismo valores capitalistas que te tienen enajenado. ¿Tengo ganas de leer a Góngora después de 10 horas de trabajo y 2 de traslados? La neta no, mejor Loret.

2. La industria del entretenimiento y las redes sociales. Otra causa de la falta de voluntad de aprender, que nos lleva a la reducción de los niveles de cognición de las muchedumbres, es la industria del entretenimiento y las redes sociales. La televisión, Netflix, el fútbol, YouTube, Tik tok, la oferta es infinita y extremadamente reconfortante (hablo desde la experiencia propia). Para qué intentar aprender leyendo un texto aburrido, si lo que quiero es relajarme, olvidarme de lo miserable que es el mundo y, a veces, mi propia vida. La oferta de la industria del entretenimiento tiene todo lo más parecido a la felicidad que puedo desear en este momento. Quevedo no tiene ninguna posibilidad frente a La casa de los famosos.

Y hay algo peor en este punto, algo escalofriante, el entretenimiento es un sucedáneo, un remedo, del arte. Hay cine que parece arte. pero no lo es, es entretenimiento. Hay música que parece arte, pero no lo es, es entretenimiento, hay literatura que parece arte, pero no lo es, es entretenimiento… Pondría ejemplos, pero no quiero pasar a agraviar a nadie, estamos chupando tranquilos.

Frente a la industria del entretenimiento el arte en general queda cada vez más alejado de la gente. El entretenimiento es una fuente inagotable de actividades con apariencia de arte con las que la cultura no puede competir. Se necesita de la voluntad de aprender para que una persona pueda admirar una pieza de arte en cualquier forma: cine, pintura, teatro, literatura, música, etc. El arte requiere de una iniciación que sólo se consigue con la voluntad de aprender.

3. La apropiación del arte por parte de la burguesía. Un último factor, de los que me he propuesto mencionar, es la gentrificación, el aburguesamiento casi endémico del arte. En un mundo donde sólo las élites tienen acceso a los medios y mecanismo de iniciación en el arte y por lo tanto al arte mismo; van a hacer todo lo posible para que las cosas sigan así y no van a permitir que nadie ajeno a ellos acceda a los espacios de arte. Salvo el popular, el arte siempre ha sido elitista y el arte popular cuando triunfa se gentrifica. El jazz, el flamenco, el mariachi, etc., miles de ejemplos de arte popular que se termina convirtiendo en exclusivo de la burguesía —salvo por el flamenco que por su propia naturaleza ha construido sus barricadas de resistencia—.

El sistema esta diseñado para que sólo las élites disfruten del arte, que quizás es la única cosa que vale la pena de nuestro paso por este mundo. El verdadero arte, la forma más elevada de expresión humana casi metafísica que te eleva a otros niveles de consciencia.

Muchos se pregunta por qué atacaron el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM (MUAC) en una de las recientes marchas contra la gentrificación; y es que las catervas ni siquiera están conscientes de que el arte está gentrificado. No es sólo quién expone en los museos, quién publica en las grandes editoriales; sino que también se trata de quién tiene acceso a los museos, a los libros nuevos; que no es nada más un problema económico, también es un problema de iniciación (de formación). La labor de los museos, al menos en la Abya Yala, no sólo debe estar en mantener precios bajos e incluso gratuidad, sino que además deben de tener una intensiva labor pedagógica gratuita, completamente gratuita y atractiva para las masas que sólo quieren entretenimiento cuando la jornada laboral se los permite.

¿Para que queremos un MUAC sin estudiantes, sin el proletariado, sin los campesinos? ¿Otro museo para élites? La labor fundamental de la UNAM de estimular la voluntad de aprender, de ser puente entre la masa y el arte y la cultura, ha fallado, ha fallado rotundamente; y eso ha pasado principalmente porque ni siquiera lo intentaron. Al final, la UNAM ha quedado secuestrada por las mismas élites que se apropiaron de todo lo demás en México. Es por eso que utilizamos el término voluntad de aprender en lugar de educación, la educación pública es parte del problema de empobrecimiento y apropiación del arte.

Entonces, ¿qué nos queda? ¿Hay que bajar el lenguaje artístico a la comprensión del pueblo o hay que subir la comprensión del pueblo a los elevados niveles de consciencia del arte más puro? Allí está el dilema un dilema que no se puede resolver separado de las circunstancias que lo envuelven.

Ustedes que dicen camaradas ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Tenemos que ser más gongorinos o más quevedescos? Al final, la solución tendrá que ser colectiva, como hasta ahora que nos hemos inclinado por Quevedo.

Palestina Libre

“No es la finalidad exclusiva de las vidas de las personas comer, beber y proporcionarse cobijo. Tan pronto como se satisfagan sus necesidades materiales, se impulsarán otras necesidades, que se pueden calificar de naturaleza artística. Estas necesidades son de una variedad máxima; varían en cada individuo y, cuanto más civilizada una sociedad, más se desarrollará la individualidad, y más variarán los deseos” (Kropotkin)