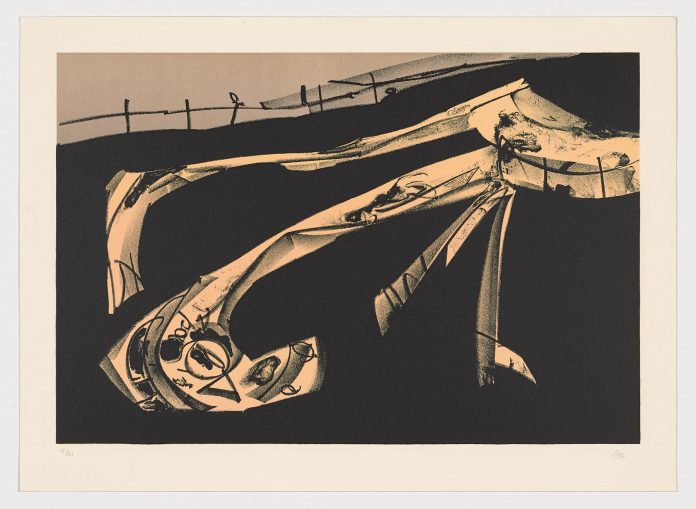

I. Cerco (La noche aprende el camino)

El tiempo nos odia. Nos odia desde antes que supiéramos nombrarlo o reparar en él. Nos quiere exterminar y no cejará hasta lograrlo. Quiere arrebatarnos lo que merecemos. Nunca lo he visto, se esconde en cuanto volteo. Pero allí está, acechando implacable. Creí que con mi amor y con mis acciones había construido una fortaleza inexpugnable donde estaría siempre seguro con Anaís del desgaste y la corrosión producto del tiempo. Un lugar donde perpetuaríamos nuestra felicidad, donde los silencios estratégicos y la rutina que sostiene nuestra relación permanecerían indemnes. Pero no. El tiempo llegó como llegan las ideas que no se pueden expulsar: ocupando el aire, endureciendo el silencio. Al principio creí que era sólo un rumor del invierno, una manera torpe de explicar el frío que se nos metía en los huesos aun con la estufa encendida. Después entendí que el frío era apenas la huella de su respiración, ese vaho antiguo que apaga la vigilia y vuelve sospechosa a la mañana. No se atreve a entrar; nos ve con ojos ausentes desde puntos que nunca he sabido ubicar. Ve con envidia la impecable felicidad que dentro tenemos Anaís y yo.

El cerco del tiempo ha hecho que nuestra casa se esté haciendo más pequeña. No metafórica, sino literalmente debido a que la empuja desde afuera, noche tras noche con su paciencia feroz. Hace mucho era una mansión con decenas de habitaciones; hoy apenas nos queda la alcoba, el living, la biblioteca y el baño. Las habitaciones no desaparecieron de golpe: se fueron cerrando cuando ya no pude sostener la historia que las justificaba. Cada cuarto sellado correspondía a una verdad evitada. Las ventanas dejaron de ser promesas y se convirtieron en heridas selladas. La luz del día se convirtió en un recuerdo que se desgasta como una fotografía mal guardada. En el ínfimo espacio que va quedado, yo insulto a gritos y amenazo enseñando los dientes en un afán de que se entienda que nada nos llegará a echar.

El tiempo nos odia —supongo— porque le quitamos cosas que no quisimos o no supimos devolver. Pienso que primero fueron las presas, después la certeza de que controla todo, que todo final del amor le pertenecía. Que todo amor tiene un final. Devoramos la luna sin darnos cuenta, la partimos en pedazos pequeños y la usamos para tratar de alumbrarnos por dentro. Y el tiempo no tuvo nada a qué aullar; se quedó con una oscuridad obstinada, sin reflejo, sin esperanza. Con el dolor intacto clavado en la garganta. Y eso no se perdona.

Anoche lo escuché más cerca que nunca. En ese momento no vi nada, pero en la mañana vi el efecto de su paso: el jardín deshecho como un pensamiento interrumpido, los buzones destruidos mostrando sus bocas deformes, las puertas grafiteadas. Los botes acostados yaciendo entre su propia basura. Seguro el tiempo reía cuando cometió sus atropellos. Sé que reía y su risa no era un sonido sino una vibración que se quedaba suspendida en el pecho, como si algo golpeara desde adentro. Como si reclamara un terreno que nunca fue mío.

Pronto regresará junto con los recuerdos y traerán sus antorchas alimentadas con odio. Lo sé con una certeza que no necesita pruebas. El fuego será su manera de obligarnos a existir hacia afuera, de arrancarnos de esta quietud vigilada. Tiene la ventaja de la movilidad; nosotros, en cambio, estamos clavados a esta casa por el miedo y por la necesidad de seguir creyendo. No podemos abandonar ambas cosas porque siempre han sido parte de nosotros.

Quisiera odiar también al tiempo. Quisiera recordar alguna afrenta. Pero mi memoria ya no me obedece. Se fragmenta. Me entrega escenas sueltas, manos, un olor, una frase mal dicha. Así ha sido siempre mi vida: un álbum incompleto, inquieto, sombrío. Pero lleno de buenos momentos. Es comprensible. Hemos estado aquí desde siempre. Por eso no le hablo a Anaís del tiempo. No quiero que sepa que hasta antes de nosotros nada era eterno. No quiero que el miedo se le instale en su cuerpo como se ha instalado en el mío, con la discreción de una enfermedad larga. Tampoco me atrevo a hablar con las autoridades. ¿Qué podría decirles? ¿Que no he visto nada y, sin embargo, sé? No entenderían que hay presencias que no dejan huellas porque caminan directamente sobre la conciencia. Y sobre el miedo.

II. Transición (Anaís sabe)

Anaís sabe. Siempre ha sabido. Fui iluso al no advertirlo. Lo descubrí en la forma en que me cubre con el edredón cuando fornicamos, como si la gruesa tela pudiera ocultar la verdad. Yo le decía que no me gusta así, que me falta el aire, que se concentra el calor y no me permite las posiciones que me encienden. Pero ella alegaba que le excitaba sentir mi lengua por su coño sin llegar a verme. Lo aceptaba, pero anoche noté, desde esa caverna de tela, que su respiración cambiaba y se volvía más honda, más animal.

Ahora sé que fantasea con el tiempo. Lo imagina cerca, encima, respirándole en la nuca mientras sus recuerdos la penetran uno por uno por detrás, con fuerza, como si fueran lobos jadeantes. Imagina que es la lengua del tiempo la que provoca su humedad, y eso es lo que hace que grite con un placer que no me pertenece. No me lo dice, pero lo descubrí al arrojar el edredón justo a tiempo para sorprender en sus ojos el rabo furtivo de aquello que en realidad la posee. Y como prueba irrefutable noté por la mañana una cana en su otrora impecable cabellera negrísima.

—Anaís —le dije en voz baja, como si nombrarla pudiera aún retenerla—, te está pasando algo.

Ella no me miró de inmediato; inclinó la cabeza, olfateó el aire y sonrió con una lentitud que no le conozco.

—Siempre me pasa algo contigo —respondió—. ¿Por qué ahora habría de ser distinto?

—No es conmigo —insistí—. Es tu cuerpo… ya no te pertenece del todo.

Anaís levantó por fin los ojos y en ellos había un fulgor opaco, nocturno.

—Es a ti a quien no le pertenece —dijo—. Tú sólo fingiste no notarlo.

Entonces entendí que cada palabra mía la aleja de mi voz y la acerca a un aullido que todavía no se atreve a nacer, y que mi advertencia llega tarde, como llegan siempre las verdades que no queremos escuchar.

A partir de ese momento la observo en silencio y reconozco, con una claridad que me lacera, que ella ya no está del todo aquí: creo ver cómo sus omóplatos se afilan bajo la piel bajo la fuerza de algo que empuja desde adentro. Sus dientes brillan demasiado cuando sonríe y su respiración se ha vuelto rítmica, obediente a una luna que aún no asoma. No es una metamorfosis violenta, sino íntima, casi amorosa, como si el tiempo la hubiera estado esperando desde siempre y ahora, por fin, encontrara la forma correcta de habitarla entre nacientes arrugas y sorpresivas dolencias.

Cuando esa transformación concluya —lo sé con la misma certeza con la que sé que amanece— el horror no vendrá de afuera ni necesitará antorchas: brotará desde el centro de la casa, desde el lugar donde aún creo estar a salvo, y se derramará por el mundo como una sangre sin herida, anulando cualquier refugio, borrando la idea misma de un lugar seguro.

No la juzgo. Tal vez todos, en el fondo, deseamos aquello que nos cerca. Tal vez el tiempo no nos odia tanto como creemos y sólo busca que lo miremos de frente, que aceptemos que ya está aquí, que siempre lo estuvo. Cuando el fuego llegue y nos obligue a salir, no sé si correré o si me quedaré quieto, esperando. A veces pienso que, si aprendo a aullar, quizá la noche vuelva a abrirse y la luna, aunque rota, nos conceda un último reflejo.

Pero en el fondo reconozco que es un pensamiento infantil.

Y que estoy solo.

III. La biblioteca violada (un mensaje en clave)

Hasta este momento pensaba que el tiempo sólo me amenazaba desde el exterior. Creía que la casa —con sus puertas cerradas, sus pasillos aprendidos de memoria, sus libros alineados como soldados cansados— todavía conservaba una zona inviolable. Me equivocaba. De alguna manera el tiempo ha atravesado los muros y ha llegado al lugar que yo mismo consideraba el más protegido: la biblioteca.

Hoy revisé algunos de mis libros y noté subrayados y notas al margen.

Al principio pensé que se trataba de un descuido, de un lapsus de mi memoria siempre defectuosa. Pero no, yo no recordaba haber escrito nada de eso. Además, la caligrafía parecía cambiar con el paso de las horas: a ratos firme, a ratos temblorosa, como si envejeciera mientras la observaba.

Las páginas estaban plagadas de frases incomprensibles, casi oraculares:

“La muñeca gira y lo sabe”

“Entornos íntimos para la sed común”

“Umbrales mínimos de la razón”.

Había signos, flechas, círculos, pequeñas garras dibujadas al borde del texto. Marcas que no señalaban ideas, sino zonas de peligro. No subrayaban conceptos, sino fisuras. Era como si alguien —o algo— hubiera leído mis libros buscando no sentido, sino miedo, y lo hubiera encontrado con facilidad.

En ciertos pasajes la tinta se volvía más espesa, como si la mano que escribió hubiera dudado o temblado. En otros, las palabras parecían arañadas, insistentes, repetidas hasta perder significado. Descubrí incluso páginas dobladas de una forma que no reconozco, como si alguien hubiera querido marcar no un fragmento, sino una presencia. Se trataba de mostrarme que nunca llegaría a estar a salvo.

Lo más perturbador no fue la invasión, sino la familiaridad. No sentí rabia ni sorpresa, sino una vergüenza antigua, como si me hubieran descubierto desnudo en un gesto que creía secreto. Comprendí entonces que el tiempo no necesita derribar puertas: le bastaba con leerme. Yo mismo le he abierto el paso durante años, cada vez que escribí para no aullar, cada vez que leí para contener la noche.

Al abrir Cuento amarillo, de Leda Rendón, encontré sus páginas amarillentas, maceradas por el paso del tiempo. No sé desde cuándo pasó eso. Juro que ese libro era nuevo, o al menos eso decía la historia que me conté al comprarlo. Al tocar esa página sentí un estremecimiento breve, una especie de reconocimiento físico, como si mi mano recordara algo que mi cabeza se niega a aceptar. No quise revisar más volúmenes; supuse que había muchos más contaminados.

Esa noche soñé con la biblioteca ardiendo, pero los libros no se consumían: respiraban. Abrían y cerraban sus tapas como mandíbulas, y de su interior no salían palabras, sino un vapor tibio, animal. Desperté con la garganta seca y la sensación de haber aullado en silencio durante horas y horas. Intenté calmarme repitiéndome que todo había sido un sueño. Pero el polvo sobre los estantes era más espeso, como si hubieran pasado años mientras dormía.

IV. Incendio (No hay lugar seguro)

Y con esa certeza primitiva que me despierta antes del miedo sé que el tiempo regresará portando antorchas, pero sobre todo con la certeza de que todo le pertenece, incluido mi amor por los libros, mi amor por Anaís. En adelante no necesita rodear la casa: sabe que nada huye del todo, que uno siempre regresa al sitio donde aprendió a temblar, que el tiempo nos brota entre la piel, entre el cabello y termina por acabar con todo.

La madera aprenderá a crujir como un animal herido, las paredes exhalarán imágenes ennegrecidas que ya no me dejarán escapar de esta casa de recuerdos borrosos. Cada habitación devolverá una escena que creí enterrada. Cada espejo repetirá un rostro envejecido que he tratado de negar.

Gruño. Aúllo.

Y mientras el fuego avance, mientras la noche se abra como una herida que ya no duele, comprenderé al fin que el tiempo nunca quiso destruirnos. Vino por la casa. Por esta arquitectura hecha de mentiras, de restos, de escenas repetidas hasta volverse muros, de nombres que ingenuamente inventé para no caer. La casa que durante siglos o milenios nos ha guarecido era el verdadero enemigo: un refugio construido con recuerdos mal cicatrizados, con frases falsas, con falacias que me dije para seguir respirando, para seguirme convenciendo que Anaís me sigue amando. Con falsos acontecimientos para justificar que soy yo el que en realidad odia, que soy yo el que ama sin razón. Las anotaciones en los libros no eran una intrusión sino una filtración: la casa escribiéndose a sí misma para no derrumbarse, la falsa memoria buscando grietas donde seguir respirando una ilusión que sólo me satisfacía a mí. Cada subrayado fue una astilla del muro, cada frase al margen un intento torpe de fijar lo que debía evaporarse.

Y entonces lo veré con claridad brutal: no el incendio, no el tiempo, sino el vacío que quede cuando la casa caiga. No estará Anaís esperándome entre las ruinas, porque quizá nunca estuvo, quizá fue sólo una habitación más que inventé para no escuchar el viento. El amor, ese amor que juré defender, se revelará como una historia mal aprendida, una necesidad disfrazada de destino. Frente a mí no habrá llamas sino un terreno despejado, sin muros, sin nombres, sin refugio, y en esa intemperie absoluta comprenderé que el verdadero horror no es perderlo todo, sino encarar de frente la certeza de que lo que tuve lo perdí hace mucho. O que nunca tuve nada. Que he vivido hablando con una voz que se respondía sola. Que soy el más viejo de los seres del mundo, un ser repulsivo y arrugado que se ha cubierto con delirios seniles. Que la casa era yo mintiéndome para seguir respirando. Y cuando ya no quede pared alguna entre mi mirada y la realidad, cuando no haya a qué aullar ni a quién, entenderé que el tiempo no quema: desnuda. El incendio del tiempo no deja cenizas, deja al descubierto. Y yo, al fin, estaré frente a eso. Solo. Sin Anaís. Sin amor. Sin casa.