El documental de HBO, Marcial Maciel: El lobo de Dios, queda a deber, pues “explica” el caso con el título mismo, de manera que Maciel es convertido en el lobo expiatorio de la Iglesia moderna. El material presentado no dice nada realmente nuevo a quienes medianamente hayan escuchado del caso, mucho menos a quienes hemos investigado un poco al respecto. Les revelará algo a generaciones nuevas, eso sí, y mantendrá en el candelero el tema no solo de Maciel y los Legionarios de Cristo, sino de la pederastia dentro de la Iglesia. Sin embargo, en términos periodísticos o de investigación, no profundiza en nada sustancial.

El breve contexto de la infancia y niñez de Maciel o de la explicación externa de su perversidad

Iniciemos con el contexto histórico de la infancia y niñez de Maciel. Daba para más allá de un capítulo, daba para más allá de la pregunta, “cómo es posible que unos padres le dieran a su hijo a alguien para llevárselo al seminario”. Esta pregunta no tendría ni qué hacerse si antes se hubiera expuesto lo que es práctica común y milenaria en el modus operandi de la Iglesia y del cristianismo como tal.

Durante la Edad Media, en un contexto de escasa movilidad social y estratificación rígida, el ingreso de hijos e hijas a congregaciones religiosas fue una práctica extendida entre diversas clases sociales. La Iglesia católica, como institución dominante, no solo regulaba la vida espiritual, sino también la educación, la cultura y las posibilidades de ascenso simbólico. Según Iogna-Prat (2019), “la Iglesia medieval no era únicamente un espacio de fe, sino también un dispositivo de orden social que ofrecía alternativas de integración para quienes no heredaban tierras ni títulos”. En este sentido, los monasterios y conventos funcionaban como refugios y centros de formación, donde incluso los sectores populares podían aspirar a una vida relativamente digna, aunque subordinada a la disciplina eclesiástica.

Además, como lo menciona Georges Duby (1980), “la vocación religiosa era una salida honorable para los hijos menores de la nobleza, que no podían acceder a la herencia familiar”. Esta lógica también se replicaba en sectores burgueses y campesinos, donde el ingreso a la vida religiosa podía representar una forma de prestigio, protección o incluso movilidad espiritual en un mundo donde las oportunidades eran escasas y el orden social estaba legitimado por la teología.

Saltando abruptamente en el tiempo, en Nueva España se trasladó ese poder medieval de la Iglesia de manera fuerte y profunda, reproduciendo estructuras jerárquicas, prácticas de control social y formas de legitimación que habían sido centrales en Europa durante siglos. Como señala María del Pilar Martínez López-Cano (2010), “la Iglesia novohispana fue una institución omnipresente que articuló la vida política, económica, social y cultural del virreinato, heredando y adaptando modelos medievales al nuevo contexto colonial”.

Si nos situamos en el México del siglo XX, basta revisar un libro de historia para saber del poder que seguía manteniendo la Iglesia hasta más allá de la mitad del siglo XX, y cómo en el mundo rural o donde la pobreza existiera, dar un hijo al seminario era una forma cotidiana de alimentar a una boca menos, o de buscar un poco de ascenso social o simplemente de asegurar el cielo para la familia, era incluso algo de qué sentirse orgullosos en el seno familiar: “la vocación religiosa era, en muchos casos, una estrategia de supervivencia, de prestigio y de salvación espiritual para familias campesinas que veían en el sacerdocio una forma de dignificación social” (Meyer, 2005, pp. 99–102). Recordemos no observar el pasado con la mirada del presente.

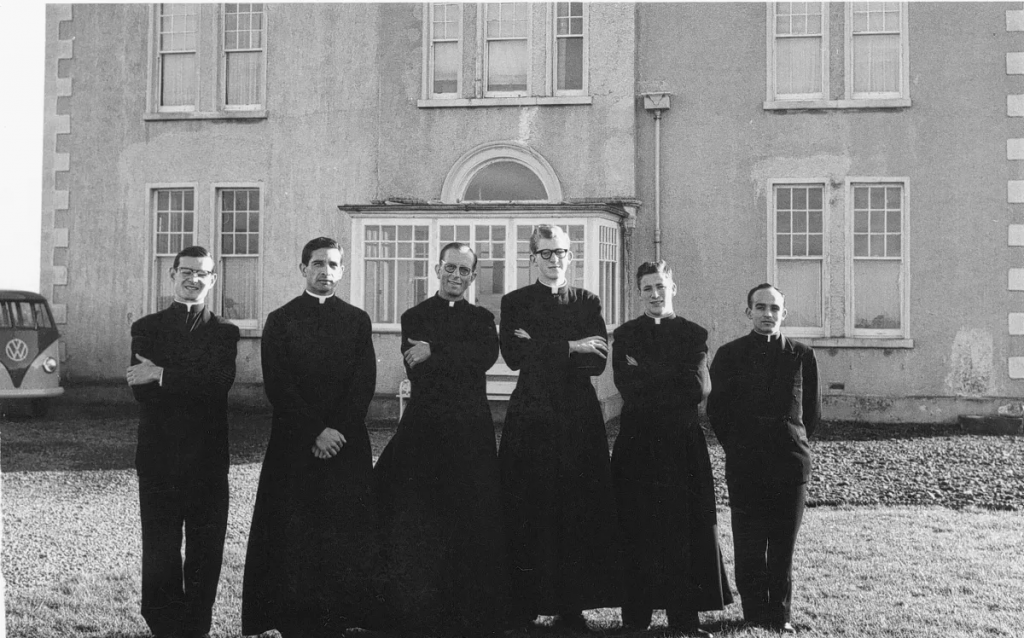

También, la explicación del abuso de los arrieros hacia Maciel y su amigo siendo niños, es dar una justificación simple a la enfermedad, perversidad y maldad posterior de Maciel. Independientemente de la veracidad de este hecho, lo relevante es que lo explica externamente, es decir, no por la manera en que en los seminarios se convive o, mejor dicho, se deja de convivir naturalmente en las épocas cruciales del descubrimiento sexual por parte de los adolescentes: “la formación religiosa en contextos católicos ha tendido a separar al joven de los espacios de socialización afectiva y erótica, imponiendo una estructura de vigilancia que interrumpe el desarrollo espontáneo de la identidad sexual” (Gil-Osle, 2016).

Además, añaden que el padre de Maciel lo manda con ellos para ver si así se le quitaba lo “afeminado”. Nuevamente, se explica con esa simple afirmación el contexto sociocultural de un pueblo michoacano del inicios del siglo XX, claro está que esta explicación no es suficiente, se entiende que con ello se quiera abreviar lo que se sabe de los parámetros de masculinidad que conocemos de la época y la región, pero creo que más allá de ello, lo que hace es nuevamente focalizar en el padre la representación de la masculinidad, sí, algo que no hacen con los parámetros dentro de las instituciones religiosas.

Así pues, el caso Maciel se explica a través de puntos fijos de su entorno familiar deslindando por completo lo que también agregó el entorno dentro de un seminario, sus preceptos y prácticas.

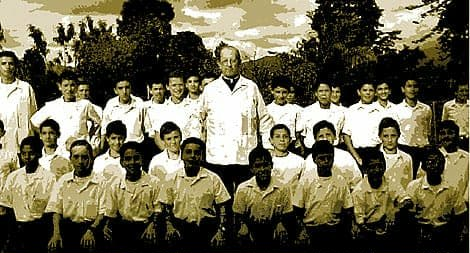

El documental hace un acercamiento superficial al inicio y auge del Regnum Christi y “las consagradas”

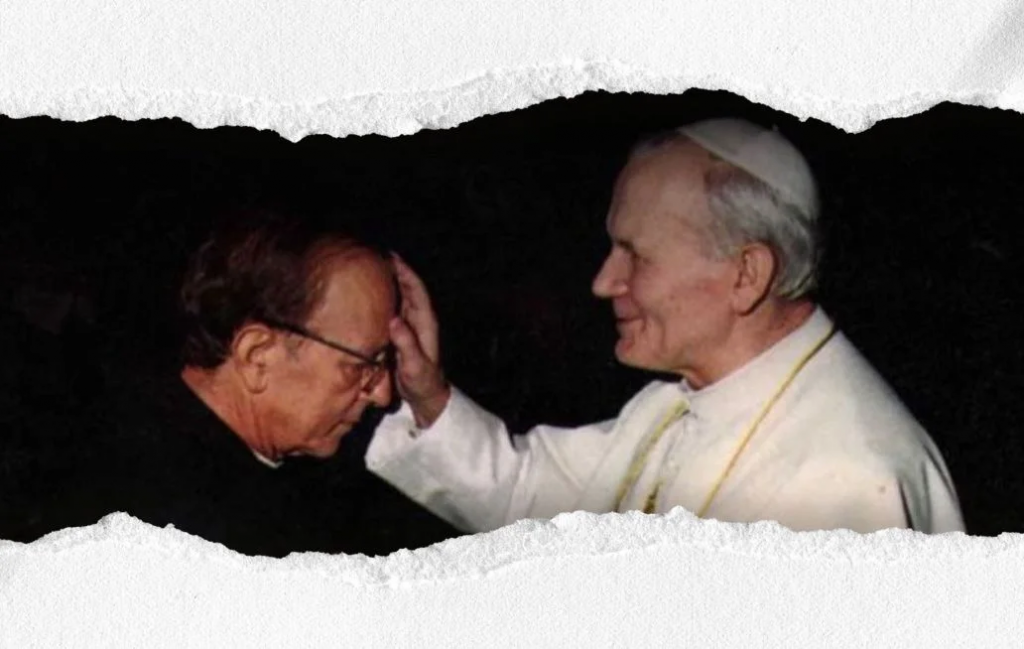

La serie pasa rápidamente la hoja de explicación sobre el «germen del mal» en Maciel encontrado en su infancia y entorno familiar, al repaso también apresurado de su ascenso entre la curia religiosa y social. Vemos cómo construye su “sueño” hábilmente, de mano de alianzas concretas dentro de la Iglesia, de viudas y de élites laicas, sin seguir rastros precisos y extrayendo solo un testimonio: el de Elena Sada, quien fue parte de “las consagradas” mujeres del Regnum Christi, “una organización conformada por personas laicas que hacen votos de pobreza, castidad y obediencia, viven recluidas en comunidades y siempre estuvieron sometidas a la voluntad de Maciel y otros directivos de los Legionarios de Cristo”. Esto lo señala el periodista Emiliano Ruiz Parra en una investigación que fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina. Emiliano, gran periodista y conocedor experto del tema, participa en el documental, por lo que es aún más pronunciado cómo no se extrae ni de cerca parte de todo el conocimiento que él tiene sobre el caso.

Volviendo al testimonio de Elena, tenemos que en él solo se exculpa a sí misma, sin abonar realmente en revelaciones que pudieran dar pistas de los movimientos pragmáticos de las élites, ni siquiera profundiza en la manera en que se reclutaban a “las niñas bien” para formar parte de la congregación. Cuando Elena aparece lo hace con el cuadro de la virgen de Guadalupe al fondo y un dije de la virgen en su cuello, lo que reafirma su expiación personal.

Ella no expone, por ejemplo, las mil doscientas normas que regían a las consagradas, algo que se recupera con mayor detalle en la investigación de Emiliano Ruiz Parra, donde distintas exconsagradas describen que en la congregación “regulaban cada momento de las consagradas, su organización y forma de gobierno. Faltar a cualquiera de estas normas significaba faltar a la voluntad de Dios. Y la voz de la directora de la casa era la voluntad de Dios. Se acataba sin chistar, aunque la vida estuviera de por medio. Donde una de las normas centrales era vigilar a tus compañeras y delatarlas en una junta quincenal que se llamaba “reunión de balance”. Ahí tocaba decir: vi a fulanita tener una conversación personal con menganita. Falta a la voluntad de Dios. Porque estaban prohibidas las “amistades particulares”. ¿El argumento? Si eras amiga de una persona ‘dejabas’ de amar a Dios. El porqué de la prohibición a las amistades particulares: pretendían evitar relaciones lésbicas entre las integrantes. Una preocupación que leyó en cartas de directivos, como el padre Luis Garza Medina, en las que se referían a “los afectos desordenados” (Ruiz Parra, 2024).

Elena Sada ni siquiera nombra a dos de las encargadas principales de las consagras: Maleny Medina, Malén Oriol, África Pemán, Rosa María López. Malén Oriol, por ejemplo, fue directora del Colegio del Bosque, una escuela para niñas en el exclusivo barrio de Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Descendía de la aristocracia franquista española. Era ahijada del rey Balduino de Bélgica. Cuatro de sus hermanos se hicieron sacerdotes legionarios (Ruiz Parra, 2024).

Además del testimonio de Elena Sada al hablar de cómo Maciel comienza a trabar vínculos con las élites laicas a modo en que lo hacía y hace el Opus Dei, la serie no profundiza en las intrincadas maneras en que operan las finanzas no solo de los Legionarios, sino de las organizaciones que siguen operaciones similares como el mismo Opus Dei o los jesuitas. De hecho, al hablar del emporio educativo que Maciel comenzó a fundar de manera paralela a los Legionarios, justo para darles mayor sustento económico, solo se menciona al instituto Cumbres, sin nombrar a los demás colegios privados que formaban parte de la red: Cumbres, Highlands, Everest, Himalaya.

No menciona que, por ejemplo, Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, estudiaba en el Highlands Pedregal o que en el Instituto Alpes San Javier, colegio del ‘Regnum Christi’ en Guadalajara, estudiaban los hijos del cantante Alejandro Fernández. (Ruiz Parra, 2025). Es decir, no se nombra a la élite, pese a que eran cientos de empresarios y políticos tanto mexicanos como de diversos países de América y Europa que orgullosos pertenecían de diversas maneras a la asociación. Incluso había una plegaria hacia dentro de la legión que decía: “por nuestros bienhechores”. Al no ser nombrados, la élite se deja en abstracto, o lo que es lo mismo, se le protege con el anonimato. Ya lo decía la periodista Jade Ramírez, “se tiene muy estudiadas a las clases bajas, pero falta investigar mucho más a las élites”.

Respecto de este patrón de seguir invisibilizando los hilos que tejen las élites, cuando se menciona que los Legionarios, cuando eran manejados por Maciel, filtraban dinero en paraísos fiscales e invertían en cosas tan turbias como pornografía infantil y armas, lo hacen más a modo de dar a entender que era una idea y práctica exclusiva de la mente de Marcial, ese lobo de dios aislado y único, lo que puede llevar a la idea de que las demás congregaciones no lo hacían o hacen. Cabe resaltar que tampoco se habla de qué tanto tuvo que ver la lucha de poder social, simbólico y económico de estas otras congregaciones para el desplome de los Legionarios.

Un juego conocido: convierte en demonio a uno para exculpar a los demás

Acerca de la afirmación inicial de este texto de que el documental está abreviado en su título, “el lobo de Dios”, considero que al hacerlo esquiva el hecho fundamental: hacer de Maciel un demonio, deja libre de culpa a la Iglesia en todas sus dimensiones, y a una en particular y sustantiva, que es la manera en que el confinamiento y celibato de los seminaristas puede atrofiar la naturaleza humana.

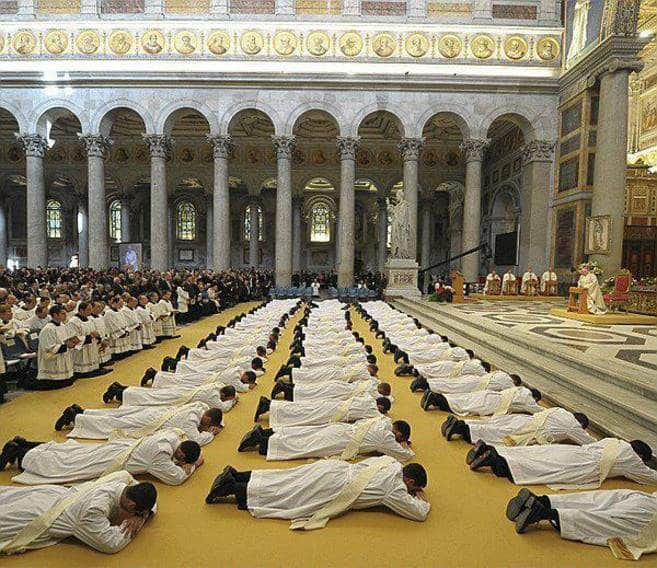

Este confinamiento y las formas de “socialización” propias de las instituciones religiosas como son los seminarios y los conventos, pensados a modo de las “instituciones de encierro” definidas por Foucault (1975) —curiosamente tan emparentados con sus antítesis, el ejército—, generan un entorno de reglas y prácticas que impiden maneras más naturales de explorar la sexualidad y la socialización, por lo que pueden producir sufrimiento simbólico al reprimir la expresión afectiva y sexual (Bourdieu, 1999). Por su parte, Rubenstein (2008), de manera más concreta, explora cómo las instituciones religiosas moldean la experiencia humana, incluyendo la sexualidad, y en su trabajo observa el celibato como una forma de clausura ontológica que limita el despliegue pleno de la subjetividad.

Nada de lo anterior es siquiera insinuado por el documental, que explica lo sucedido con Maciel como si se tratara de un caso único, aislado, y al hacerlo parece reafirmar lo que un testimonio dice en el mismo documental: que por un error se olvida lo bueno que han hecho tantos otros sacerdotes.

Si a esto le añadimos la misma reflexión final de Jason Berry, periodista estadounidense que en 1997 publicó en The Hartford Courant una investigación pionera que documentó décadas de abuso y encubrimiento por parte de Marcial Maciel, cuando se pregunta hasta dónde llega la enfermedad y dónde inicia la maldad, tenemos que se extrae el caso único, la anomalía, y así se deja impolutos a los demás. Porque eso ocurre de manera directa en el documental cuando se señala que además de Maciel se descubrió que alrededor de 30 sacerdotes más también abusaban de menores, pero ni siquiera se dan al menos los nombres.

Esto no solo responde a que el documental gire en torno a Maciel, sino porque se ahonda tanto en la maldad de un solo caso para minimizar a los demás: el lobo de Dios expía los pecados de los otros, su enorme maldad, tan diabólica, exime y minimiza a sus pares pederastas, a quienes los protegieron, a quienes miraron de lado, a quienes invirtieron, a quienes lo siguen haciendo con los lobos actuales.

En este sentido, conviene retomar a René Girard (20025), quien define el concepto de chivo expiatorio como un mecanismo social y cultural que surge para contener la violencia generada por el deseo mimético, es decir, el deseo que imita el deseo de otros. Cuando la violencia amenaza con desbordar a la comunidad, se produce una elección unánime de una víctima inocente—el chivo expiatorio, que es culpado de todos los males y eliminado (simbólica o físicamente). Este sacrificio restaura momentáneamente el orden social, aunque de forma ilusoria. Permitiéndome una acrobacia académica, se puede retomar el concepto de chivo expiatorio de Girad y aplicarlo al caso de Maciel como un cambio en la ecuación: Maciel sí es culpable, por ello es un lobo expiatorio, es decir, el ritual de sacrificio es realizado por la Iglesia al aceptar su error con Maciel, quien sería el lobo expiatorio que al ser expuesto (sacrificado) restaura un orden mayor.

Cierre

Hasta aquí se ha hablado de lo que omite el documental, pero tan relevante es esto como aquello en lo que sí ahonda, de manera casi pervertida, y es en las descripciones de los abusos; es que el morbo mueve y vende y lo seguirá haciendo, asimismo, parece que la línea tenue entre denuncia y revictimización suele desdibujarse rápidamente.

A todo esto, me quedan preguntas para lanzar, ¿por qué una cadena con el peso y recursos suficientes como HBO retoma un tema sin un trabajo de investigación que abone, al menos a la par, a los trabajos que ya se han hecho? ¿Qué parámetros se siguieron para eliminar, cortar, omitir, resaltar o dejar lo que se ve en los testimonios y la narración de la serie?

Antes de concluir, viene bien señalar que el director de la serie es el cineasta argentino Matías Gueilburt, con una trayectoria que abarca más de dos décadas y ha dirigido más de veinte documentales, especialista en reconstrucciones históricas, biografías de figuras polémicas o influyentes, y casos que revelan injusticias estructurales.

Como ejemplos basta nombrar alguna de sus obras: El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe (2024), donde investiga una estafa piramidal que sacudió Argentina, revelando las dinámicas de manipulación financiera y espiritual. En Los ladrones: La verdadera historia del robo del siglo (2022), reconstruye el famoso robo al Banco Río en 2006. En Los días de Ayotzinapa (2019), Gueilburt aborda la desaparición de los 43 estudiantes en México. Otros trabajos incluyen El Che (2017), una biografía política de Ernesto Guevara; Evita (2009), sobre la figura de Eva Perón; El escape de Hitler (2010), que explora teorías sobre la huida del dictador a América Latina; y El golpe: Crónica de una conspiración (2006), centrado en los golpes militares en la región. Cuando se observa el tipo de material producido por Gueilburt resulta aún más llamativo el que este trabajo sobre Maciel se quede en la superficie.

Bibliografía

Aragón, E. (2025). ‘Tierra de nadie’, la película xenófoba y antimexicana respaldada por RTVE, Prime Video y el gobierno español. Revista Vagabunda Mx.

Bourdieu, P. (1999). La miseria del mundo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Duby, G. (1980). La Edad Media. Madrid: Alianza Editorial.Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI Editores.

Gil-Osle, J. P., & de Armas, F. A. (Eds.). (2016). Sexualidad y cultura en la España de los Siglos de Oro. Madrid: Iberoamericana / Vervuert.

Girard, R. (2005). El chivo expiatorio (Trad. Joaquín Jordá). Barcelona: Editorial Anagrama.

Iogna-Prat, D. (2019). Iglesia y sociedad en la Edad Media. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

Le Goff, J. (1992). Los intelectuales en la Edad Media. Barcelona: Gedisa.

Martínez López-Cano, M. del P. (Coord.). (2010). La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

Meyer, J. (2005). Religión y modernización en el México del siglo XX. Historias, (70), 99–102. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recuperado de revista Historias del INAH.

Rubenstein, M.-J. (2008). Strange Wonder: The Closure of Metaphysics and the Opening of Awe. New York: Columbia University Press.

Ruiz Parra, E. (2024). Escaparon de la jaula. Cinco ‘legionarias’ comparten los secretos del ‘Regnum Christi’. Milenio. https://www.milenio.com/policia/legionarios-cristo-consagradas-reclutaban-jovenes-ricos