A mi hija Emilia, en libertad

Llego a Maine con retraso. Debo todavía atravesar la zona boscosa hasta llegar a su casa. Me esperaban después de almorzar, para que viera el jardín en todo su esplendor. Para que viera cómo les daban de comer a las aves silvestres, en particular a los gorriones. Suelen venir tras las migas de pan amasado por ella muy de madrugada que les arroja desde una pequeña cesta de mano. Ella más tarde hablará de los gorriones. “Me gusta lo pequeño”, “la gota de rocío. Una castaña. Una mariposa. Un colibrí”. Cuando hablemos de la Isla de Mount Desert mencionará luego al águila calva, a los halcones peregrinos, a las urracas azules. “Todos somos parte de esta comunidad”, agregará. Para concluir: “Porque esto es un ecosistema”. No lo dice como una pedante o una sabionda. Sino como formulando una reflexión que nos pone a todos con los pies sobre la tierra. Como alguien que me hace notar que no soy el centro del mundo. Ni que tampoco mi vida puede pasar solamente por lo libresco sino por el afán por desentrañar el mundo natural, del que provengo y al que pertenezco, pese a que habite la civilización, en la ciudad de La Plata, Argentina, desde donde escribo esto. Pero eso vendrá después. Mucho después. Llego a Petite Plaisance. Estaciono el auto delante de la casa. El césped está impecable. Me atiende ella. Grace me saluda desde lejos, levantando un brazo en alto en señal de simpatía. Percibo una intensa alegría, una felicidad, una plenitud en ese hogar. Y de inmediato se retira, en un acto de una discreción de esos que solo pueden otorgar la sobriedad, los modales y la aristocracia. Puede que yo careza de todas ellas. Pero sí sé frente a quién debo callar. O frente a qué palabras debo hacerlo. Se, también, a quién debo rendirme, admirado. He llegado a un hogar donde eso sucederá. Detesto a la gente demasiado inteligente, con carreras brillantes, consagratorias, que en este lugar se marchitarían como una hoja incinerada por el viento. Aquí se desconoce la ambición. Es por ese mismo motivo que se ha alcanzado el genio.

Marguerite antes de entrar a la casa me invita a dar un paseo por el jardín. Simplemente es algo nuevo para mí verla entre sus flores y plantas y no entre sus libros. Uno la imaginaría reconcentrada en el papel dentro del rodillo de su máquina de escribir. De modo hipnótico la miro extender los brazos como señalando una inmensidad. Explicándome que esto es el universo. Algo se conmueve dentro de mí. Esas cosas sobre las que solamente Marguerite Yourcenar sería capaz de reflexionar. Pero más aún. De mostrarlo al mundo de ese modo en particular. Sin estridencias y al mismo tiempo desde lo esencial. En medio de una charla casual (que para mí no lo es), en medio de una visita para ella seguramente es como otras (sabré más tarde que tampoco lo es la mía para ella). Me muestra también algunos árboles, como si guardaran igual dignidad que las flores y las plantas. No son menos bellos por ser más grandes y robustos. Pero uno tendería a pensar que a alguien de su sutileza le tientan más las flores, en particular las de pétalos más delicados, quizás las hierbas más que los árboles. Sin embargo se afirma contra un roble. Aplasta los nudillos sobre su corteza, de modo firme, y me dice que son tan sólidos como Dios o como algunos ermitaños. “Sí. Como esos ermitaños que también desconocen la ira”, agrega. “Esa contundencia que otorgan las convicciones inamovibles”. Alternamos el inglés y el francés. Cosa curiosa. Ella no habla español. “Pero he leído a Cervantes. No solo El Quijote. El Quijote en dos oportunidades. Hasta me he reído con el episodio de los molinos de viento. Pero mucho más con eso de confundir a una campesina con Dulcinea, una noble dama. Esa suerte de alucinación ¿no?”, bromea. Yo también he leído por dos veces El Quijote. También le explico que no me gustan las novelas demasiado largas. Y que por otra parte se lo considera el paradigma de la novela en lengua española. “Yo leo mucha literatura argentina”. “Soy un gran lector de la literatura de mi país. Me gustan mucho la literatura infantil y juvenil”. De pronto ella detiene nuestro diálogo. Lo interrumpe. No porque me detenga. O sea brusca con algún gesto. Sino porque gira la cabeza hacia el costado. Con una infinita buena educación. De inmediato me doy cuenta de lo que ha sucedido. De mi desatino. Me digo: “Adriano, Alexis, Zenón…”. “¿Cómo no lo pensé antes?”, me digo en silencio. Excusándome. Y sigo pensado “Sus ensayos, Mishima, Oriente, India…”. Y callo. Quedo paralizado porque caigo en la cuenta no sé si de haberla ofendido pero sí de haber delatado mis gustos de plebeyo. Mi formación limitada. Mi mundo circunscripto a la geografía de mis escritores. En ocasiones, frente a los académicos o los hombres sabios, por lo general versados en los libros sagrados reprimo decir de veras quien soy. ¿Por qué habría de hacerlo? Después de todo, ser un especialista en poéticas argentinas no tiene por qué avergonzar a nadie. De todas formas ella de pronto se acerca, apoya su palma sobre el dorso de mi mano y pronuncia: “Selma Lagerlof”. Yo asiento. Sé perfectamente de quién me está hablando. En un momento yo pienso que ella me va a tomar del brazo. Pero no lo hace. Pasa a mi lado. Hace el gesto de tomarlo, pero se levanta la falda y sigue caminando.

Luego me lleva hasta la verja y me muestra el sendero. Me dice que lo conoce como la palma de su mano. Sale todos los días. Para sus caminatas o para ir al mercado. “A veces va Grace, otras voy yo, depende de las ocupaciones. De si estoy escribiendo”. “Claro”, le digo de veras comprensivo porque como escritor sé perfectamente lo que es estar sumido en un manuscrito y no poder salir de ese atolladero en tanto a uno justo lo interrumpe una tarea doméstica, un mandado, un cobrador, el jardinero o un llamado. Abre la verja, salimos al camino. El sol permite ver el horizonte todavía diáfano (no como por las mañanas, pero bajo un sol luminoso todavía). Caminamos y hablamos de mi familia. Hablamos de mi hija. Le digo que se llama Emilia. Le digo que me gustaría que leyera sus libros. Me dice, de un modo apacible: “¿Tan importantes son mis novelas para una jovencita? Quizás para una adulta madura. Sí. Quizás sí para alguien de esa edad estarían bien. A usted le importan. Ella se aburriría. No son para alguien que está empezando su vida independiente”: Asiento. Como siempre, tiene la razón. Es literalmente infalible. Se tiene la impresión de estar frente a una mujer que lo ha pensado todo antes de ponerse a hablar con uno. Que se ha tomado ese trabajo pero a la vez le ha resultado tan espontáneo ese ejercicio, que no ha hecho esfuerzo. Y sin embargo es sabido que sí lo ha hecho. Ha leído bibliotecas, ha viajado, es conocedora del amor. Escribe. Escribiendo se aprenden muchas cosas. Por lo pronto a dudar. A estar menos seguro de las cosas.

Luego regresamos a la casa. Ella abre la puerta mosquitero (“hay muchas moscas e insectos por aquí”, se explica, “hemos tenido que ponerla a disgusto, hace demasiado ruido al cerrarse, me molestan los ruidos”) e ingresamos primero a la cocina. Las ventanas abiertas dejan entrar la luz a raudales como si fuera una cascada en su máximo reverberar. La casa deslumbra. Ella es la que deslumbra. Pienso que no debería haber nadie que la desconociera. Me invita un té. Aprecio la tetera, el té en hebras, un pocillo con terrones de azúcar rubia. Estoy a punto de aceptar y de pronto desisto. No quiero que trabaje ni comience con diligencias esta tarde en que aspiro a que sea pura conversación atenta, en ser solo oídos. Alguna intervención al azar. De tanto en tanto. Como quien se detiene en una caminata larga para dar un resuello. Pero no he venido hasta la Isla de Mount Desert a entrevistarla sino a conversar con ella. Jamás hubiera venido a entrevistar a Marguerite Yourcenar como a las decenas de escritores que he entrevistado desde que tengo 22 años y ahora tengo 50. De otro modo hubiera traído un grabador de mano. Algo vulgar. Algo que hubiera desentonado de modo evidente con este entorno de libros, de un jardín, de una biblioteca como un templo.

“Quisiera ver su biblioteca”, digo, tacaño. Luego ella me hace una inclinación cómplicemente con la mano porque sabe que ella haría dulcemente lo mismo si fuera yo. Nos retiramos a su estudio. Allí sobre el escritorio no hay libros suyos. Están Las olas de Virginia Woolf, que ella traduce en este momento al francés. “Me cuesta. No es sencillo. He estudiado idiomas toda la vida. Pero Virginia Woolf es algo diferente. No congeniamos cuando fui a Londres por detalles sobre la traducción” “¿Pero por qué?”, le pregunto, a sabiendas de que se trata de dos sensibilidades muy trabajadas. Ella calla. Y a continuación agrega: “Pero admiro mucho su literatura. Sus ensayos sobre todo. Sus novelas mucho también. Es una gran escritora. Una de las mejores de las contemporáneas que conozco en lengua inglesa”. De pronto se marcha. A los pocos instantes la veo regresar con dos tazas de té verde. Ella supo comprender de inmediato el por qué de mi negativa inicial. Ahora sí nos sentamos. Me doy cuenta de que existe un entendimiento tan completo, una sintonía tal entre nosotros, que no puedo dejar sentir un enorme regocijo. Yo estoy tentado de levantarme para hurgar en su biblioteca. Pero algo me dice que no debo hacerlo. Algo que me dice también que a ella la perturbaría, la incomodaría. Como cuando encontramos que una receta la ha salido mal a alguien que nos ha invitado a una cena como anfitriona especial. La dueña de casa nos explica que la preparó especialmente para nosotros. Y pretendiendo agasajarnos pasamos toda la cena sufriendo, procurando disimular el malestar.

Conversamos. Me pregunta a qué se dedica mi hija. Le cuento que estudia Psicología en Argentina. En la Universidad Nacional de La Plata “¡Argentina! ¡tan lejos! ¡Victoria Ocampo!”. La asociación entre Victoria Ocampo y mi hija no es del todo de mi agrado pero ella no lo ha dicho con ese sentido sino porque sabe que ha sido una mujer que ha fundado una revista y una editorial. “¡Ha sido toda una hazaña!”. “Sí, es cierto ahora que lo pienso”, rectifico. Debo confesar que tiene razón. Es una afirmación justa. Y me gusta ser justo. Pese a que sé no hubiéramos congeniado con esa patricia con ínfulas, temperamental, por otra parte. Yo hubiera preferido que dijera “Alicia Moreau de Justo”. Pero ella no conoce Argentina. Conoce seguramente algunos de sus mitos. Conoce a Borges, mucho. Sin embargo, con ese gesto de ausencia más completa de toda exhibición, lo ha callado. He leído una conferencia suya sobre Borges. Pero no lo nombra delante de mí. Como no nombrará a Grace. Como la gente más sabia que calla lo importante, guardándolo como si fuera un diamante que no puede ser sacado a la luz. Ni siquiera para las grandes ocasiones. Se guarda para uno porque fue de nuestra madre. Se mantiene en un estuche perfecto.

A continuación ella bebe su té sin azúcar. Yo le agrego dos terrones. Revuelvo y me hace notar que el sonido de la cuchara es como el de una pequeña campanita. “Sutil”, pronuncia. Lo dice en francés. “Ese sonido está diciendo, ese sonido, la palabra ‘sutil’”, se explica.

Regresamos a la conversación. Íbamos a hablar de muchos temas. Insiste con mi hija porque le gusta enterarse de qué hace la juventud hoy en día. “Es que estoy demasiado vieja. Quiero enterarme del diario de hoy”, y reímos. “Psicología. Y saca muy buenas calificaciones. Las más altas. Estamos todos muy felices. Toda la familia. No solo ella”. “En verdad”, me explica, “están felices de que ella esté feliz”. Asiento en silencio.

Grace es, como dije, parte de su devoto silencio. Como si fuera un territorio sagrado. Algo por lo que siente veneración y por lo tanto no hacen falta palabras ni conviene que las haya. Pero me dice. “Sí. Grace. Anda mucho a caballo. Sigue siendo la mejor amazona de toda la comarca”. Yo la escucho con atención porque cada palabra suya es sinónimo de sabiduría o de inteligencia. También de comprensión. A veces, unas pocas, de humor. Ese humor tan francés. No es risa. Es humor. También es un humor de sabiduría e intuición.

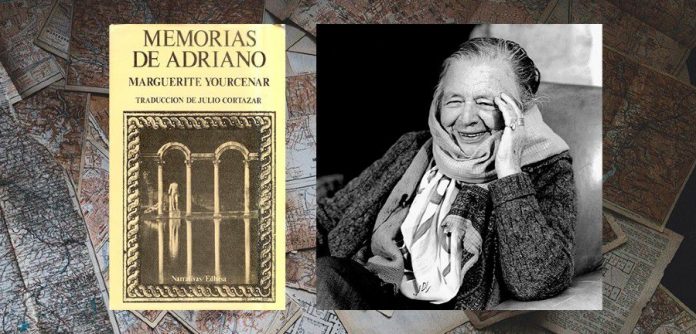

Cuando quiero acordar hemos hablado de tantas cosas que no podría jamás escribirlas. No tanto por los temas sino por el modo singular en que ella las ha abordado. Incluso por el acento de muchas patrias con que las ha pronunciado. Por otro lado, sabe escuchar, sabe preguntar, está atenta a mi palabra. Saca las conclusiones más certeras. Yo no quería abrumarla a preguntas ni tampoco hablar tanto de literatura. Sé que eso podría incomodarla. Menos aún de sus propios libros. Estaba más interesado en saber cómo había escrito Memorias de Adriano. Cuando reproduzco este encuentro por escrito en Petite Plaisance, hoy, 23 de julio de 2021, se habrán cumplido 70 años de la publicación de ese libro. Me refiero a su año de publicación. En verdad la novela se publicó en febrero de 1951. Pero lo mismo da. Se trata de ese libro. De esa gema. De esa escritora que es otra gema por ambas son gemelas del sueño. La novela es su sueño despierta.

Callo. Callamos. Me conduce hasta la salida (o la entrada) de la casa. Abre la puerta de mosquitero. Luego parece recordar algo abruptamente. Regresa hasta su escritorio. Ignoro por completo qué puede haber olvidado. Qué será lo que ocurra cuando regrese. De pronto aparece. No irrumpe. Aparece. Silenciosa. No como una pantera. Sino como un ave que no se escucha de tan leve. Cae de ella apenas una pluma. Trae entre sus manos una caracola. “Para Emilia”, me dice. Yo quedo petrificado. Emocionado. “Marguerite Yourcenar le ha regalado una caracola a mi hija”, pienso. Y ya lo estoy diciendo en voz alta. Ella sonríe. No ríe. Y a continuación me dice: “Dígale que lo recogí yo misma de la playa. Cuéntele que el mar estaba sereno ese día. Se podía ver su azul, algunas gaviotas. Y cuéntele que también junté una piedra que guardo en casa. Que las caracolas y las rocas son importantes. Cuéntele del ecosistema, también. Ese es un tema al que debe estar atenta en La Plata. Esta caracola hará un largo viaje hasta su propia casa. Y cuando Emilia lo tenga en su casa dígale exactamente estas palabras: que lo coloque por favor, si para ella no fuera mucha molestia, en su mesa de luz, que cuando apague la luz ponga su oído contra ella. Y que escuche atentamente. Ella también me escuchará. Puede que hasta escuche esta conversación. Sus ecos”.

Este momento a mí me hiela la respiración. Tomo la caracola entre las manos. La aprieto como si tuviera un fulgor magnético. Como si tuviera fuego. Pero también calma. Infinita calma. Y también magia. Y también vuelo. Y también sueño. Y también eso que ella ha manifestado finalmente hacia una jovencita que estudia Psicología, que se llama Emilia, que reside en el Sur del Sur, en tanto ella lo hace al otro lado del mundo para nosotros dos”. Mientras yo partía, ella ha pensado en mí y en ella a la vez. Nos ha regalado cariño. Ternura.

Me despido en la puerta de Petite Plaisance. Grace previsiblemente no está. No estuvo nunca porque nos dejó a solas siempre, para que gozáramos de la paz suficiente que requiere una conversación a sabiendas de que ese silencio es imprescindible para una conversación profunda, primordial, que requiere de ciertas ausencias.

Cierro la puerta del auto con dolor. No me puedo despedir de esa mujer. Esto ha sido demasiado para mí. Y no me atrevo a confesarle ni a ella ni a mi hija hoy, cuando le envíe este encuentro que he escrito, que he derramado una lágrima cuando me pasó la caracola de mano a mano. Ahora mismo cuando escribo esto.

Cuando estoy a punto de arrancar, me dice:

“A usted le regalé la felicidad de Emilia cada noche que escuche la caracola”. Nuevamente quedo paralizado. Enmudezco. Esta vez mi cuerpo ha experimentado un sacudón. En ocasiones dos sensibilidades fuertes desean el contagio. Ella ignoro si lo desea. Yo sí. Es importante para mí sentir que no abandono Mount Desert. De modo que aprieto la caracola. Ignoro con qué palabras a una jovencita atolondrada, pero honda, le expresaré el milagro que ha tenido lugar este atardecer en Petite Plaisance. El universo se ha detenido delante de mí, en mí, yo en él. En tanto ella se desliza grácilmente por entre sus árboles, sus flores, sus águilas calvas. Me doy cuenta de que si no arranco el automóvil y me marchó me quedaré para siempre allí. Lo que jamás ha sucedido. Pero en el fondo sí.

La Plata, madrugada del 23 de julio de 2021