Olvidar

En la película Fantasmas del pasado (Ghosts of Mississippi, de Rob Reiner, 1996), cuando la señora Evers, viuda de Medgar Evers, intenta, por tercera vez, juzgar al asesino de su marido, a los veinticinco años de su muerte, le dicen que olvide el pasado.

También, el famoso psiquiatra, Luis Rojas Marcos, recomienda olvidar. No se trata de olvidar la tabla de multiplicar, sino los problemas, suponemos, que aquellos causan dolor emocional y que no se pueden resolver. El Papa pide a sus fieles que sean felices, esto debe obligar a no tener en cuenta las dificultades de la vida, puesto que quien ya es feliz, porque carece de problemas, no necesita que se lo exijan.

Felicidad ex nihilo

Frente a todas estas propuestas buenistas, la sabiduría popular dice que, en este mundo, solo es feliz el tonto: Existen dos maneras de ser feliz en esta vida, una, es hacerse el idiota y, la otra, serlo, o, Los tontos son más felices. Según Schopenhauer, el loco es el que no recuerda, lo que debe significar que olvidar es signo de demencia.

El problema de olvidar es, por una parte, que uno puede volver a tropezar en la misma piedra, lo que es de necios, y, por otra, que, de esa forma, el culpable del problema, si le hubiere, quedaría sin castigo. El perdón es un acto de la voluntad individual, por lo que la sociedad no puede imponerlo, ni tan siquiera debería llegar a proponerlo, porque eso supone invadir la esfera personal, cosa, por cierto, que gusta mucho a los ideólogos dictadores. Por lo tanto, hay razones de peso para no hacer caso del criterio de semejantes magisterios.

Lo que el hombre no socializado debe hacer es superar el problema, es decir, asumir el hecho, pero no olvidarle. La consecuencia de ese error que establecen los poderosos es muy grave para poder determinar el valor del conocimiento que se impone en la sociedad y para definir una verdad pues, como vemos, unos sapientes no saben analizar este problema para establecer adecuadamente la conclusión y hablan de cualquier manera, y, por otra parte, hay otros sapientes que intentan que no haya reclamaciones por el daño sufrido. A esto último hace una enorme contribución el gobierno, limitando los plazos para recurrir ante los tribunales y exigiendo excesivos requisitos para acudir a ellos y, aun así, los políticos nos hablan de la confianza en la justicia. Lo que tenemos aquí es una prueba más de su hipocresía. Nuestra opinión sobre los jueces creemos prudente callarla y, por lo mismo, también callamos nuestra opinión sobre la existencia de la libertad de expresión.

La impunidad del poderoso

Poderoso es simplemente quien tiene poder frente a un tercero. Dependiendo de las circunstancias de las que tratemos, el poderoso será el dictador de un país, el niño rey malcriado en su casa; el policía frente al delincuente; los ángeles del infierno frente a un patrullero; el director del banco que te ofrece preferentes, el juez que prevarica, o, el político, por definición.

Quien tiene poder no se somete a las normas ni a la justicia, cuyo cumplimiento, como buen hipócrita, exige a los demás. El poderoso tiene los contactos necesarios para libarse del cumplimiento de la ley porque sus relaciones, gentes con poder, no van a actuar en su contra, entre ellos se cubren: hoy, por mí, mañana, por ti. Hay muchos ejemplos de hechos que son conocidos y considerados delictivos por la sociedad y no podemos hacer otra cosa que insistir en ponerlos en evidencia. Pero lo que nos interesa son otros hechos y conductas no bien comprendidas por la gente aborregada, porque nadie cree que puedan ocurrir, salvo cuando la gente aborregada los ve en una película.

La maldad del hombre bueno en el cine

Bueno es aquel que cumple las normas de la comunidad, tanto las leyes del estado como las costumbres sociales. Bueno, también, es el hipócrita que finge cumplirlas porque las incumple en la oscuridad, sin ser visto. Pero bueno es además quien socialmente se permite quebrantarlas de una forma aceptada por la comunidad. Por esa razón, decimos que se están produciendo delitos no perseguidos y no identificados como tales y que hay gente que no lo cree. Para que se entienda, pondremos casos vistos en el cine o en televisión, que pueden tener más credibilidad que los mismos hechos si decimos que se trata de casos reales.

El caso más típico es el del policía que mata al asesino de su familia –y que detendría por asesinato a quien hiciera eso mismo–. Típico es también que los presos de la cárcel maten a un policía encarcelado: si ya se le ha impuesto una condena, no resulta lógico condenarle dos veces por un mismo hecho. En una serie, vimos cómo el abogado de un delincuente daba información de los delitos de su cliente a la policía y al fiscal, saltándose la obligación de guardar secreto y de ofrecerle la mejor defensa posible. Menos frecuente es que el abogado del delincuente dé pistas a la acusación para que su cliente sea condenado, pero hay alguno. En cambio, hay bastantes casos en los que algún funcionario de los juzgados se convierte en justiciero que castiga a los delincuentes que se libran de la condena por algún defecto legal o por falta de pruebas.

La maldad del hombre bueno en la vida real

Resulta casi imposible poner ejemplos sobre esta cuestión en el mundo real, en el que las acusaciones que no se pueden probar pueden ser perseguidas por los tribunales. Además, los buenos ciudadanos, según hemos podido comprobar por experiencia, o no creen esas verdades o las consideran casos aislados. Hablar de esta verdad a la sociedad es como hablar a un ciego de los colores. La gente piensa que la sociedad es buena porque, a ellos, les va bien en las circunstancias creadas.

Lo que la gente de cualquier estatus busca es el poder. Solo se libran de buscarlo quienes sufren alguna opresión mientras intentan librase de ella. Esta sociedad no puede ser tan ingenua, aunque esté supuestamente llena de ingenuos, que no son tales, como para no pensar que, aquí y ahora, no se estén cometiendo, como denuncia el cine, actos socialmente permitidos, que son contrarios a la ética y la ley.

El mundo occidental no está compuesto por seres de distinta naturaleza de la que tenían los hombres del pasado ni la que tienen los de otras culturas. En Roma, la gente acudía gustosa a ver las barbaridades que se cometían en el circo y pagaba por verlo. En oriente, cortan la mano a los ladrones o dilapidan a la mujer adúltera. En muchas culturas, el poderoso era enterrado con familiares y sirvientes, incluso con su ganado y demás bienes.

Aquí, lo más cercano que tenemos, y resulta irrefutable, es el desprecio en los EEUU en el pasado por los derechos de los negros, reconocidos por la constitución pero no por la sociedad, y los crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras contra civiles y periodistas.

Los delitos de los poderosos

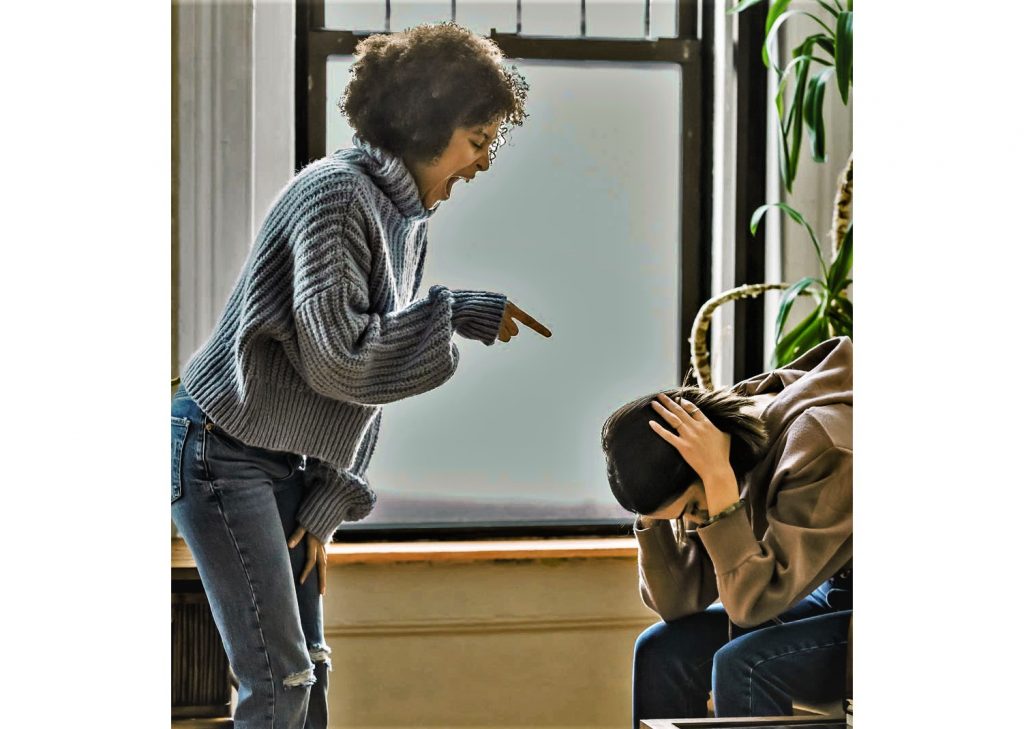

La gente, incluso la buena gente, se siente bien causando el mal a otros. Eso da sentimiento de poder al anular la voluntad ajena. Una forma miserable de superación personal. La gente quiere el poder y actúa miserablemente para conseguirlo. Es por eso por lo que la gente desea poder descalificar a otros y por lo que exigen, como si tuvieran alguna autoridad, el cumplimiento de las normas, legales o sociales, porque eso es una forma de mostrar poder, tanto al exigir su cumplimiento como al descalificar a quien no las cumple.

Una de las formas que tiene el poderoso ‒que, al fin y al cabo, es el representante de la moral de la comunidad porque es quien la conforma‒, de acabar con la oposición ‒es decir, de acabar con la verdad‒, es la de pedir que perdones y olvides. Otra forma, típica de los estadounidenses para no ser juzgados por sus delitos, es la de catalogar los hechos como secretos de estado por afectar a la seguridad nacional, de forma que ocultar al delincuente no es, en el caso de los poderosos, un delito sino una obligación de estado, pero eso convierte al estado en un delincuente ‒y se permiten criticar y perseguir a los narcoestados‒ y debiera ser el origen de su descomposición.

Cuando uno analiza la causa del enfrentamiento entre dos personas, suele ser un indicio para conocer la verdad (no siempre) saber quién ha salido ganando (quién se quedó con el dinero, la empresa, la casa, la herencia…), puesto que quien miente recurre, no tanto a la razón, que emplea astutamente para justificar los hechos ante un tercero, como a la fuerza, ante la cual la razón, entre las partes, apenas tiene posibilidades de triunfar. Y aquí, la fuerza no es la física, sino la material para manejar cuentas, documentos, contratar testigos, alterar hechos, comprar jueces… y no hay que olvidar que la gente suele tomar partido por la parte más simpática, que suele ser la más falsa, pues la verdad resulta ser seria.

El descaro del mentiroso llega al extremo de emplear la mentira contra su víctima. Malo es que la emplee para engañar a un tercero, pero inútil que lo haga ante quien conoce los hechos de primera mano, pero eso nos permite conocer la naturaleza de los seres sociales, gente tan convencida del valor de la comunidad que piensa que cualquier argumento es suficiente para lograr sus fines. Lo que significa que la gente socializada se cree cualquier cuento chino y que la comunidad está fundada en la fuerza y la falsedad.

Arkham y Gotham

¿Podemos asegurar que, en nuestro mundo, no fallan las instituciones y la valoración de las conductas?

Uno de los escritos críticos con el mensaje de la película Joker (de Todd Phillips, 2019), dice que justificar las muertes que se producen en esa fantástica ciudad es propio de extremistas, de izquierdas o derechas, o de anarquistas, y resulta irónico que lo hayan hecho en un medio bastante radical. No podemos negar la astucia de esa interpretación, pero tampoco la inherente maldad de esa tergiversación, que bien pudiera pasar, entre los ingenuos, por una simple mala interpretación o, entre sus radicales seguidores, como una conclusión verdadera.

La comparación que podemos hacer de los hechos presentados en la película ‒y bien manipulados por la referida crítica‒, para que la verdad sea comprendida por los ingenuos y los radicales, es con el caso de la muerte de George Floyd. Cuando una persona detenida por la policía muere estando bajo su responsabilidad, lo que está ocurriendo es que se cuestionan las instituciones y, siendo estas la base de la sociedad, la sociedad queda cuestionada. Un defecto de esta gravedad anula la institución policial, lo cual anula el fundamento de la comunidad (formada por instituciones), que se debe descomponer. Y, si esta verdad no se reconoce, entonces, lo que tenemos es una imposición, o sea, una dictadura. De nada sirven las explicaciones racionales del informe forense (enfermedad previa, hipertensión y posible ingesta de productos tóxicos), puesto que, con independencia de que todo esto fuera cierto, hay un hecho de mayor relevancia, y es que la víctima estaba diciendo que no podía respirar. Da igual que el señor Floyd no pudiera respirar por una enfermedad o porque el policía le estuviera asfixiando, el caso es que, estando bajo la responsabilidad de una institución oficial, no se atendieron sus necesidades y, en consecuencia, murió. No es concebible que la maniobra de retención del agente no tuviera nada que ver. Sería, en todo caso, la última de una serie de causas, pero, por ser la última, sería la responsable del resultado. Es decir, sin esa última causa, el resto de causas no hubieran provocado su defunción. Si el policía hubiera levantado su pierna de su cuello y hubiera pedido una ambulancia, con mucha probabilidad, el señor Floyd seguiría con vida.

La cuestión, hasta donde entendemos, sería calificar el hecho como de homicidio o de asesinato. Pero hay otro hecho que debemos poner en evidencia, que el policía era tan escrupuloso con las normas de detención que perdió de vista la realidad natural de la existencia. Si las normas le autorizan a poner una rodilla sobre el cuello de cualquiera, impidiendo su respiración, entonces, lo hace sin pensar en otra cosa que en el reglamento y, mucho menos, atendiendo la queja del detenido, porque el detenido ya no tiene derechos. Vemos, de nuevo, cómo la razón conduce, en el mejor de los casos, a la idiocia, o, si el policía imaginaba el resultado de su actos, a la justificación del crimen, a poder matar por capricho. (El policía actuó como lo hizo porque, legalmente, le estaba permitido hacerlo y, aunque, en este caso, haya sido condenado, no lo han sido otros en casos similares).

En Gotham, los buenos ciudadanos ‒que son los que tienen suficiente poder incluso para determinar quién es bueno y quién es malo‒ pueden agredir a los malos ciudadanos. Eso supone un defecto de las instituciones, lo cual debería llevar a su disolución y, en consecuencia, a la disolución de la comunidad. Pero los poderosos no quieren esa disolución, porque ellos han creado ese sistema y les resulta beneficioso. Otros muchos buenos ciudadanos tampoco quieren que nada cambie porque han encontrado acomodo en ese mundo y le defienden. Por lo tanto ¿Qué pueden hacer los malos ciudadanos ‒que son los buenos desde un punto de vista ético‒ para que se respeten sus derechos? Pueden imponer la verdad, pueden exigir la disolución de las instituciones fallidas, puesto que la comunidad no quiere reformarlas.

Aunque las revueltas en las calles de Gotham pudieran ser consideradas, en principio, actos ilegales y revolucionarios, cuando las instituciones de una sociedad están viciadas, solo en esos casos, tales actos son actos de justicia. Antes de tirar la primera piedra, los buenos ciudadanos deberían asegurarnos que ellos están libres de pecado. Pero, como son los que tienen el poder, no tienen que justificarse ante nadie. En cambio, como los malos ciudadanos no tienen la fuerza necesaria para triunfar, van a quedar aplastados por la fuerza de los poderosos, que no imponen la verdad sino su conveniencia.

*También puedes leer la primera entrega que el autor, Mario Rodríguez, ha realizado previo a este texto: La absurda fe en el buen orden social.